How political attacks could crush the mRNA vaccine revolution

插图:Jasiek Krzysztofiak;照片:CDC、Getty、Rebecca Noble/Getty

唐纳德·特朗普(Donald Trump)于一月重返白宫的第二天,他在罗斯福厅(Roosevelt Room)高调宣布了私营部门对人工智能(AI)的5000亿美元投资。新总统看着科技亿万富翁拉里·埃里森 (Larry Ellison) 强调了该计划最具变革性的目标之一:使用信使 RNA 疫苗改变癌症治疗方法。

Ellison 解释说,通过利用人工智能分析肿瘤遗传学,研究人员可以快速设计出针对个体癌症量身定制的个性化疫苗。“这是 AI 的承诺,也是未来的承诺,”他说。

特朗普团队的行动是否影响了你的研究?如何联系 Nature

生物技术高管们欣喜若狂。就在五年前,特朗普通过他标志性的努力,加快了冠状病毒疫苗的开发,将 mRNA 药物推到了聚光灯下。现在,在他的第二个任期开始仅一天,他再次将这项技术提升到全国舞台。

“然后,底部掉了出来,”mRNA 药物联盟 (AMM) 的联合创始人 Deborah Day Barbara 说,该联盟是一个贸易组织,代表着超过 75 家正在推进 mRNA 研究、开发和制造的公司和学术机构。

一位著名的疫苗批评者小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr) 曾诋毁基于 mRNA 的 COVID-19 疫苗,他被任命为该国最高卫生机构的负责人,公务员部门免疫科学的长期拥护者被带进了大门。与 HIV 预防和大流行防范相关的研究资助突然被取消,其中包括许多涉及 mRNA 的研究资助。许多其他专注于 mRNA 疫苗技术的项目被汇编成一个列表,可能预示着它们即将终止。

与此同时,几个州的立法者一直在推动禁止或限制使用基于 mRNA 的药物来治疗传染病。这些措施都没有成为法律,但这些努力有可能破坏 mRNA 行业的稳定,造成不确定性,并可能限制患者获得新兴疗法的机会。

反 mRNA 的情绪——再加上美国各地科学资金的全面重组——引发了人们的担忧,即这项曾经广受赞誉的技术——被广泛视为下一代疫苗和疗法的主要引擎——可能很快就会发现自己被砧板砧板。

对于华盛顿特区医疗保健咨询公司 Leavitt Partners 的负责人 AMM 执行董事 Clay Alspach 来说,信息是明确的:“这是一个生存威胁,”他说。

到 3 月中旬,AMM 定期举行电话会议以制定战略。成员们交换情报,比较延迟拨款的记录,并试图预测接下来会发生什么。在不确定性中,一些问题迫在眉睫:对 mRNA 的打击会走多远?它会止步于 COVID-19 疫苗接种吗?它会扩展到所有正在开发的流感和其他传染病威胁疫苗吗?或者甚至涉足正在开发的基于 mRNA 的药物疗法,用于治疗癌症、自身免疫性疾病、罕见遗传病等?

从英雄到零

五年前,美国政府花费数十亿美元来支持 mRNA 疫苗的开发、制造和推出,这些疫苗在遏制 COVID-19 大流行方面发挥了重要作用。制药公司正在投入资金,并建立以 mRNA 为中心的雄心勃勃的管道。这项技术获得了诺贝尔奖。投资者的信心高涨。

现在,在短短几个月的时间里,整个行业的情绪变得更加阴暗——被新近充满敌意的政治气候所冷却。

美国科学能否在特朗普 2.0 中幸存下来?

据一家 mRNA 产品的合同制造商称,由于政府支持的疫苗计划资金被撤回,该公司的业务大幅下降。另一位生物技术公司高管表示,他所在的专注于 mRNA 的公司正在考虑将计划中的抗病毒疫苗临床试验转移到美国以外,或者完全取消它们,将公司的重点转移到政治波动较小的治疗领域。“现在,这一切都只是一种商业和监管风险,”他说。

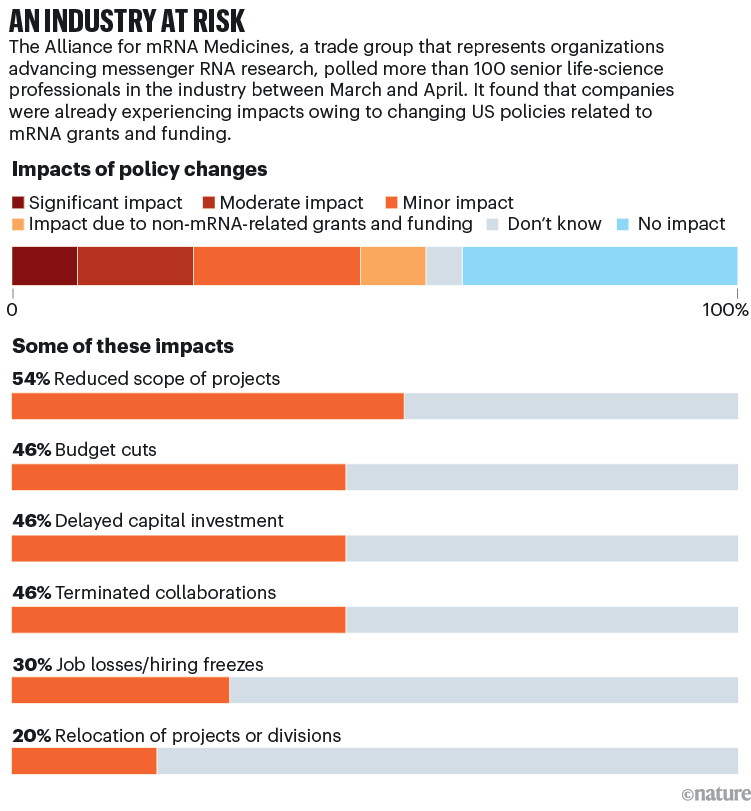

这两位高管都要求匿名,以避免引起对他们公司的政治关注——但他们的经历反映了目前正在整个行业涟漪的广泛动荡。在 AMM 本月发布的一项调查中,106 名生物技术和制药高级高管中有近一半报告了今年美国政策转变的直接影响——包括项目缩减、预算削减、投资延迟、合作伙伴关系终止、失业、招聘冻结和计划将业务转移到海外1(参见’面临风险的行业’)。

来源:参考文献 1

目前对 mRNA 疫苗的大部分反感可以追溯到 COVID-19 大流行,以及随之而来的政治和文化反弹。批评者认为,压缩的时间表和紧急使用授权表明疫苗的安全性受到了损害。政府、雇主和学校实施的疫苗强制令进一步加剧了人们的不满。与此同时,关于 DNA 改变和人口控制的阴谋论继续在网上广泛流传,加深了公众的不信任,并为反对 mRNA 技术的运动提供了政治动力。

最初是边缘的怀疑主义越来越多地进入主流意识,被党派媒体和政治人物放大,他们不是将疫苗视为公共卫生工具,而是政府过度干预的象征。其中最突出的是现任美国卫生与公众服务部 (HHS) 部长的肯尼迪,他长期以来一直质疑儿童免疫接种的安全性,并在疫苗耐药性上建立了自己的政治品牌。(HHS 官员没有回应置评请求。白宫的一位发言人指出,一份公开声明没有回答《自然》杂志提出的问题。

独家:NIH 将终止数百项正在进行的研究资助

有一些保守的声音更支持 mRNA 技术——例如,2 月份的一份报告2来自奥斯汀的公共政策组织德克萨斯保守派联盟研究所 (Texas Conservative Coalition Research Institute) 敦促政策制定者认识到该技术在医学和农业方面的广泛潜力。但这些观点大多被更极端的言论所淹没。

甚至“mRNA”一词也已成为政治避雷针;它充满活力的内涵现在影响着科学话语和卫生政策,远远超出了疫苗的辩论。“这种偏执狂已经作为一个词被包裹在 mRNA 中,”马里兰州巴尔的摩市约翰霍普金斯大学的 RNA 生物学家杰夫·科勒 (Jeff Coller) 说,他还参与了几家小型生物技术公司。

为了重新构建叙事,Coller 和其他人正在围绕战略通信攻势进行动员,强调 mRNA 的潜力不仅在挫败传染病威胁方面,而且在治疗肯尼迪的“让美国再次健康”倡议所针对的许多相同慢性病方面的潜力。恢复 mRNA 声誉的运动从高层开始:诉诸特朗普作为医疗创新冠军的遗产。

遗产在线

AMM 领导人正准备发表一系列社论,证明特朗普在曲速行动(2020 年以创纪录的时间交付 COVID-19 疫苗的计划)期间的决定性领导标志着生物技术新篇章的开始,并将美国置于许多人认为的第四次制药创新大浪潮的最前沿。 在小分子药物、生物制剂以及细胞和基因疗法之后。

他们将其视为特朗普巩固自己在医学史上地位的机会,敦促总统在他帮助奠定的基础上再接再厉。他们特别指出,通过支持基于 mRNA 的癌症治疗,他可以实现其前任乔·拜登 (Joe Biden) 提出的一个未实现的重大目标,拜登将“终结我们所知道的癌症”作为标志性的优先事项。特朗普“可能是在癌症问题上真正有远见的总统”,AMM 的主要学术声音 Coller 说。

人们在华盛顿特区排队接种 COVID-19 疫苗。图片来源:Jim Watson/AFP via Getty

这样的信息可能会引起共鸣。尽管特朗普批评了在两个任期之间围绕 COVID-19 疫苗的推出和授权,但盟友表示,他仍然为自己在加速技术发展方面发挥的作用感到自豪。“特朗普总统认为曲速行动取得了巨大的成功,而 COVID mRNA 疫苗是他的伟大成就,”参与基础 mRNA 研究的科学家、在保守派卫生政策圈子中高调发言的科学家罗伯特·马龙 (Robert Malone) 说。

但是,带头反对 mRNA 技术的是“医疗自由运动”中的个人——肯尼迪是其中的佼佼者。他们认为,COVID-19 疫苗在没有经过充分的长期测试的情况下匆忙获得批准,声称以速度的名义削减了安全角落,并且 mRNA 平台的风险继续被故意淡化。

例如,在今年早些时候的确认听证会上,肯尼迪——他之前将基于 mRNA 的 COVID-19 疫苗描述为“有史以来最致命的疫苗”——坚持声称该疫苗是“没有任何科学依据”的推荐给幼儿的,尽管已发表临床试验证据3恰恰相反。

公共卫生研究人员和疫苗科学家强调,mRNA 疫苗在预防严重的 COVID-19 结果方面一直表现出强大的安全性和有效性,这得到了来自严格临床试验和真实世界研究的大量数据的支持。然而,随着对机构和生物医学机构的信任崩溃,一些人认为,退出 mRNA 是唯一负责任的行动方案——不是因为科学有缺陷,而是因为对公众信心的损害太深。

“如果 mRNA 有机会在未来产生影响,就需要恢复公众对它的信任,”德克萨斯州沃思堡的政治顾问、特朗普第一届政府的前 HHS 高级官员大卫·曼斯多尔弗 (David Mansdoerfer) 说。为此,他和许多与肯尼迪有关的人一样,将支持联邦监管机构撤回对所有最初根据紧急使用条款进入市场的 COVID-19 疫苗的批准,包括后来获得完全批准的基于 mRNA 的疫苗。Mansdoerfer 主张根据标准审查程序重新评估这些疫苗。

“品牌受损”

mRNA 的声誉问题不仅仅是一个通信挑战,而是一个系统性的责任。“我担心这个品牌在大多数用途中都会受损,”加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco)的血液肿瘤学家维奈·普拉萨德(Vinay Prasad)在3月份的一篇Substack帖子中写道。作为拜登政府 COVID-19 疫苗强制令的直言不讳的批评者,普拉萨德本月被选为美国食品和药物管理局负责监督疫苗和其他生物制品的部门负责人。

mRNA 的品牌问题也不仅仅是美国的问题。去年发布的对 44 个国家/地区的社交媒体数据的分析发现,“普遍存在负面情绪,全球对 mRNA 疫苗和疗法的安全性、有效性和可信度缺乏信心”4.

mRNA 技术帮助重振癌症疫苗的寻找

问题也不仅限于两种最著名的 mRNA 疫苗——来自马萨诸塞州剑桥市生物技术公司 Moderna 的疫苗,以及纽约市辉瑞制药公司和德国美因茨制药公司 BioNTech 之间的合作——这两种疫苗都在 2020 年底以创纪录的速度开发,此后已为全球数十亿人接种。对下一代疫苗的新担忧浮出水面,包括来自加利福尼亚州圣地亚哥的 Arcturus Therapeutics 的疫苗。

这种“自我扩增”的 COVID-19 疫苗现已在日本和欧洲获得批准,旨在在细胞内自我复制,从而允许使用更低的剂量和更少的副作用。但在疫苗上市时间最长的日本,错误信息加剧了人们对其成分可能从接种疫苗的人传播给他人的担忧,一些言论将疫苗比作“第三颗原子弹”。

然而,值得注意的是,与美国不同,美国的阻力已经渗透到政策制定领域,日本的主要权威机构继续支持这项技术。例如,今年早些时候,日本政府授权更多的国内制造基地扩大这种自放大疫苗的生产——Arcturus 总裁兼首席执行官约瑟夫·佩恩 (Joseph Payne) 表示,世界其他政府也提供了类似的支持。

美国撤退的独特性给从美国实验室和初创公司发起 mRNA 革命的科学家和企业家带来了一个令人不安的前景:这项技术的未来可能会在其他地方展开。根据 AMM 的数据,目前 mRNA 行业约三分之二的工作岗位位于美国。然而,如果目前的趋势持续下去,这些头寸中的很大一部分可能会流失或转移到海外。“我认为,在未来几年内,我们将看到这项技术被让给了国际竞争对手,”马萨诸塞州剑桥市麻省总医院布莱根基因和细胞治疗研究所(Mass General Brigham Gene and Cell Therapy Institute)的RNA治疗学负责人亚历克斯·韦塞尔霍夫特(Alex Wesselhoeft)说。

重写脚本

为了保持全球领先地位,美国 mRNA 领域的许多研究人员正在重新思考如何展示他们的创新——从摆脱“疫苗”一词开始,尤其是在描述基于 mRNA 的癌症治疗时。尽管这些疗法的作用类似于疫苗,传递遗传指令以产生训练免疫系统的蛋白质,但它们旨在治疗疾病,而不是预防疾病——因此该行业转向“免疫疗法”等标签。

埃里森在 1 月份的白宫讲话中仍然使用了“疫苗”的传统术语,但包括 Moderna 在内的公司正在改变他们的语言。上个月,Moderna——它不仅生产世界领先的 COVID-19 疫苗之一,也是个性化癌症治疗的领跑者——在其网站上更新了产品线,将“癌症疫苗和治疗”替换为更中性的标签“肿瘤学”。

NIH 削减了一项 mRNA 疫苗拨款。还会有更多人效仿吗?

其他拥有多元化 mRNA 产品组合的公司也在重新调整他们的信息传递,强调在体内输送治疗性蛋白质或用于基因编辑的成分以重新编程细胞的机会,同时尽可能淡化与疫苗的关联。例如,Arcturus 正在推进两种基于 mRNA 的罕见遗传疾病治疗方法,预计未来几周将提供中期临床试验的初步数据。根据 Payne 的说法,“我们将更多地谈论我们的治疗计划,只是因为这些计划没有像我们的疫苗企业那样基于市场的阻力。

“但这并不意味着我们完全停止了疫苗工作,”他说。举个例子:今年早些时候,Arcturus 完成了一项由美国政府资助的 200 人试验的招募,该试验旨在评估一种用于预防 H5N1 流感感染的自扩增 mRNA 候选药物,预计将在今年晚些时候出结果。然而,这种支持是否会延伸到目前的研究之外,目前尚不清楚。

对于整个 mRNA 行业来说,长期财务前景、监管途径以及政府支持他们曾经支持的平台的意愿同样不明朗。更广泛的生物技术行业仍在努力应对长期的资金低迷,其特点是资本市场低迷、投资者规避风险以及整个行业的裁员浪潮。

撇开政治不谈,为一家早期 mRNA 公司筹集资金,通过临床试验推进有前途的疗法已经是一场艰苦的斗争,华盛顿特区健康政策咨询公司 Capitol Street 的创始人兼董事总经理 Ipsita Smolinski 指出。“外面很丑,”她说。

尽管如此,该领域的许多人认为 mRNA 技术的长期前景仍然强劲——尤其是在肿瘤学和其他领域的应用开始取得成果的情况下。

“这显然是一个艰难的时期,”疫苗科学家菲利普·多米策 (Philip Dormitzer) 说,他在辉瑞公司帮助开发了 mRNA COVID-19 疫苗,现在在加拿大工作,在那里他为疫苗制造商提供咨询。“我不想低估已经造成的真正损害——它很大。”但是,在该行业对错误信息和政策威胁的协调反攻,以及 mRNA 创新背后的持续全球势头之间,他预计科学和公共卫生将占上风。

Payne 说,这种长远的眼光是关键。“政治和政策来来去去,”他说,“但科学永远是正确的。

自然 641, 580-582 (2025)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-01462-9

引用

mRNA 药物联盟。mRNA 创新生态系统(美国)经济影响、治疗潜力和政策影响的国家评估(AMM,2025 年)。

德克萨斯州保守派联盟研究所。 聚光灯下:经过数十年的发展,mRNA 技术已准备好重塑医学 (TCCRI, 2025)。

Walter, EB 等人。 N. Engl. J. Med. 386, 35–46 (2022 年)。

Xu, J., Wu, Z., Wass, L., Larson, H. J. & Lin, L. NPJ 疫苗 9, 218 (2024)。

Hits: 55